В начале февраля 2014 года при храме пророка Илии в Черкизове открывается туристско-спортивный клуб для подростков «Китеж». Самые отважные в возрасте от 12 до 16 лет, доказавшие серьезность намерений на еженедельных обучающих занятиях, летом отправятся в настоящий поход.

Детский нейропсихолог в обычной жизни, Александр Павлов каждое лето меняет квалификацию на директора православного туристского лагеря «Китеж». С основателем лагеря «Китеж» мы встречаемся в шумном, но уютном вегетарианском кафе. Моему собеседнику около тридцати с небольшим. Он почему-то сразу вызывает расположение. О том, что для него значит проект, и какие возможности в нем открываются для подростков, читайте в нашем интервью.

Как получилось, что Вы начали заниматься лагерем?

– Я учился в аспирантуре факультета психологии в МГУ и в итоге захотел заниматься практической деятельностью, потому что чистая наука была мне неинтересна. Я подумал, что интереснее всего реализовать себя именно в детских лагерях…

Именно как психолог?

– Нет, скорее, как организатор. У меня был опыт походного туризма, и я понял, что могу работать в этом направлении с детьми. И еще заниматься с ними музыкой: я играю на гитаре и других инструментах, пою.

Сколько лет уже существует программа «Китеж»?

– С 2006 года. Восемь лет, получается.

А почему лагерь получился именно для подростков? И именно православный?

– Я всегда хотел работать с чем-то, связанным с Церковью, так, чтобы применялись мои психологические навыки и умения, связанные с походами. И я поступил очень просто – пошел на Рождественские чтения, походил по разным направлениям: смотрел, кто что делает, пытался понять, кто мне больше всего нравится. Им оказался отец Дмитрий Першин, который занимается «Православными следопытами» (Межрегиональная детская развивающая организация «Братство православных следопытов» – прим. ред.). И первые свои лагеря я делал именно с «Православными следопытами». А они были рассчитаны на подростков.

У Вас православный лагерь, значит, все подростки, которые попадают сюда, из православных семей?

– По-разному. Конечно, в основном приезжают православные подростки, две трети примерно. Но есть родители, которые просто хотят отправить детей в хороший лагерь, и они, не будучи практикующими христианами и зная, что там будут молитвы, а детям надо будет ходить в храм, относятся к этому положительно.

Бывает так, что подростка отправили в лагерь, а он с удовольствием остался бы в городе, играл в компьютерные игры, и поэтому очень недоволен?

– Очень редко такие случаи бывали. Ребенок, даже если он чем-то недоволен, быстро адаптируется к ситуации, поэтому не дает себе скучать и ищет чем заняться. Главное, чтобы эти поиски не пошли в неправильное русло.

С подростками трудно работать? Тринадцать-четырнадцать лет – ведь проблемный возраст…

– У меня идет фильтрация детей: как правило, в лагерь попадают уже «положительные» дети.

А как Вы их проверяете на «положительность»?

– По первому лагерю. Если ребенок там набедокурил серьезно, например, с выпивкой, отлучкой из лагеря или оскорбительным поведением, то он просто в следующий раз к нам не попадет. Подобные случаи бывали. Но такие дети попадаются примерно раз в год. В основном у меня контингент детей, которые приезжают не первый год и рассказывают о лагере своим друзьям. Широкой рекламы нет, и получается, что участники лагеря набираются из «своих» детей, а «свои» дети обычно адекватные.

У нас же не коммерческие лагеря. Скажем так, это клуб, где подростки встречаются по интересам. Наши лагеря называются «Китеж», и мы стараемся создать такую внутреннюю атмосферу, микроклимат, где весьма открытые, дружелюбные отношения. И для каждого мы ищем дорогу, на которой он может себя реализовать, будь это водный туризм, музыка или деревянное зодчество – направлений очень много. Те лагеря, которые я веду, – это водный туризм и музыкальная программа.

Недавно мы включили еще большой пласт: познакомились с людьми из движения «Наследие», которые занимаются реставрацией памятников деревянного зодчества. И детей, которые этим интересуются, мы всячески подключаем к тому, чтобы они умели делать что-то руками: лавку смастерить, навес построить; отправляем ребят в том числе на реставрацию, если им это интересно.

В «Наследии» еще оказались люди, которые занимаются поиском солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Дети, обратившиеся к нам, могут попасть в большой лагерь, который специализируется на этом и проводится три раза в год в Орловской области. Наша цель – помочь каждому ребенку найти себя. Если он тяготеет больше к военным дисциплинам, то можно пойти в поисковый лагерь, если интересно творчество, есть музыкальный лагерь, если туризм, романтика – лагеря по водному туризму, просто по туризму.

А как Вы отделились от «Православных следопытов» и начали делать свой лагерь?

– Полностью мы до сих пор не отделились и активно сотрудничаем. Скатутинг как организующая система для детей позволяет еще и руководителям придерживаться какой-то системы. Вот почему мы многое используем из скаутского метода. Но какие-то вещи, что мы делали, в скаутинг не вписывались. Например, музыкальный лагерь, деревянное зодчество. Когда мы начали проводить такие лагеря, дети не понимали, зачем при этом сохранять скаутскую символику и традицию. В итоге скаутской атрибутики у нас осталось совсем немного.

А какие из ваших направлений относятся непосредственно к «Китежу»?

– Музыка, водный туризм и деревянное зодчество факультативно. А военные дисциплины – это просто дружественная организация. Мы помогаем друг другу. Если ребенок приходит к нам и спрашивает, какие программы есть, мы обязательно предложим и эту программу.

А как проходит стандартный день в лагере? Например, в лагере с уклоном в водный туризм?

– Подъем, умывание, зарядка, построение с молитвой, завтрак… еще проверка палаток. Все это занимает времени часов до десяти утра.

А на что Вы проверяете палатки?

– На чистоту. Дети склонны к тому, чтобы там все было запущено… (улыбается).

А потом?

– Потом начинаются занятия. Как раз в десять часов мы проводим «Библейский час», когда мы читаем главу из Евангелия и разбираем. Причем очень интересно спрашивать мнение детей: что они думают по этому поводу. Чтобы это не было в форме повествования. Вообще активность ребенка у нас стоит на первом месте. Мы хотим, чтобы каждый ребенок как-то себя организовывал, и предлагаем ему несколько вариантов, как он может провести день: будет участвовать в строительстве бани, или отправится трудиться в Иверский монастырь, или на экскурсию в валдайский музей, или тренироваться на воде или веревках…

В одиннадцать часов начинается теоретическое занятие по водному туризму: например, как готовить еду. У нас есть тренер по каякингу, он занимается с детьми индивидуально, уже на воде. Учит, как весла держать, как разворачиваться, как управлять каяком, байдаркой, катамараном. Обычно это занятие длится до обеда.

Во второй половине дня мы, как правило, устраиваем соревнования, игры. А вечером дети получают творческое задание на вечерний костер. И с девяти до половины одиннадцатого дети поют песни, делают спектакль, проводят сидячие игры, рассказывают народные сказки или страшные истории… Обычно мы задаем некую тематику, и вожатые следят, чтобы в каждом отряде это было исполнено. А в конце идет обсуждение дня малым отрядом в пять-семь человек.

Отряды делятся по возрасту?

– По возрасту и по полу.

А почему не смешанные?

– Так традиционно сложилось от «Братства православных следопытов», но вообще это удобно.

Активности, которые можно предложить мальчикам – это немного другие активности, чем те, что подходят девочкам, правильно?

– Да.

Бывают ли нестандартные проблемы, например, у кого-то из подопечных случается несчастная любовь?

– Какие-то сложности встречаются в каждом лагере в большей или меньшей степени. Бывало, сорились старшие дети с вожатыми. Несчастная любовь? Бывали проблемы, когда, наоборот, приходилось растаскивать детей, когда случалась счастливая любовь. Но предупреждение «вы сейчас отправитесь домой» обычно срабатывало.

Расскажите о географии Ваших походов.

– В основном наши лагеря идут на Валдае. Нам Иверский монастырь предоставляет место. Им земля досталась на 99 лет в аренду, они думали, как ее использовать, и решили давать нам. Это совершенно дикое место, туда можно добраться только на плавсредствах. Мы привозим туда катамараны, оборудование, строим там объекты малой архитектурной формы вроде лавок, столов.

Сколько обычно длится смена, и сколько детей в одной смене?

– Десять дней. Они, с одной стороны, успевают обжиться, с другой – еще не устают: у нас же есть дети, которые первый раз живут в палатке. А кто хочет дольше, могут жить и несколько смен подряд. Такие тоже есть. В одну смену мы обычно принимаем около тридцати пяти детей.

А где еще лагеря проходят?

– Есть еще конный лагерь под Подольском в деревне Сынково. Там очень интересный приход Иоанна Богослова, и при этой церкви есть конюшня. Мы познакомились с настоятелем храма отцом Александром. Он предложил проводить там лагеря. Мы приехали, посмотрели − там и вправду оказалось очень хорошо. И мы три года проводим лагерь в Сынково. Дети приезжают туда с велосипедами, потому что расстояния такие, что преодолевать их с велосипедом как раз очень комфортно. Можно заниматься конным спортом.

Откуда к вам в основном приезжают дети?

– Восемьдесят процентов участников лагеря – это московские дети, еще много детей из Орла. Я сам из Орла, и по «сарафанному радио» ребята оттуда тоже подтянулись. Есть дети из Рязани, там организовалось отделение «Китежа» под руководством протоиерея Сергия Титкова. Они раньше активно участвовали в наших программах, а сейчас действуют самостоятельно.

А Вы можете охарактеризовать детей, которые к Вам ездят?

– Это дети, которые из года в год ищут интересной жизни и при этом не боятся трудностей. Еще у нас можно стать официальным членом «Китежа», для этого надо написать заявление и получить рекомендации двоих «китежан», которые обладают каким-то авторитетом. Мы выпустили книжку, которая похожа на паспорт, называется «Путевая грамота китежанина». Ее можно получить с 12 лет.

Про родителей: Вы поддерживаете с некоторыми из них дружеские отношения?

– Да, особенно с родителями, которые могут приехать и чему-то научить, дать мастер-класс. Например, у нас были родители, которые занимались боевыми искусствами в русском стиле. Мы с удовольствием их к себе приглашаем. Они могут приехать с детьми бесплатно, их дети там отдыхают, а они раз в день проводят мастер-класс.

Ваш лагерь православный, но Православие предполагает бесстрастность, спокойствие. Как с этим сочетается экстрим, адреналин, которые присутствуют в водном туризме?

– В туризме немаловажен такой компонент, как взаимовыручка и ответственность каждого человека за свои поступки. И без этого дружественного микроклимата внутри команды нормального мероприятия не получится. В туризме это очень быстро и наглядно проявляется. И получается, что дети на практике видят пользу от этих христианских добродетелей: что иногда нужно смириться с недостатками и слабостями другого человека. Есть у апостола такой призыв «носите немощи друг друга», то есть помогайте друг другу в том, что вы можете, а другой не может.

Еще туризм – это аналог паломничества. И в каждый поход мы стараемся какое-то паломничество делать. Сейчас паломничество ушло в такой коммерческий туризм, когда человек в комфортных условиях доставляется до места, его селят в гостиницу, он ночует и с утра идет на службу. Мы в лагере на службу утром ходим, иногда добираемся на плавсредствах. Один храм, например, находится весьма далеко, поэтому нужно рано встать, снарядиться, догрести до места. Кстати плывут дети до деревянного храма – копии церкви, которую построили в Антарктиде. Он стоит в очень красивом месте. Честно говоря, благодаря этому храму мы и увлеклись деревянным зодчеством.

А детей младше 12 лет вы берете в лагерь? Или с ними труднее работать?

– Да, периодически я приглашаю детей младшего возраста. С ними, наоборот, легче, как мне кажется. У них еще нет такой лени, скепсиса, которые появляются у подростков. Им скажешь, что сейчас будем готовить еду на костре, и они несутся уже делать – очень живо на все реагируют.

Иногда у нас появляются отряды, где детям по семь−девять лет. Например, едет старший ребенок, и его мама говорит: «Можно, мы еще младшего отправим?» Но я беру не всех. Мне нужно какое-то заверение от родителей, что ребенок может за собой следить, уже научился менять носки самостоятельно, чистить зубы.

У вас бывает недобор?

– Да, у нас каждый год один из лагерей недоборный. Но я стараюсь лагеря не отменять, у нас за всю историю ни одного отменного лагеря не было, потому что для меня главное – это не заработок, а поддержание этого клуба.

Но Вы при этом не хотите, чтобы о лагере стало широко известно?

– Один раз по радио «Радонеж» прошла реклама: дали мой номер телефона и сказали, что есть такой лагерь. И случился «хороший набор». Но ко мне попали такие дети… Наверное, это был самый ужасный лагерь за всю историю. Я считаю, что самый надежный вариант, все-таки, − «сарафанное радио».

А какие перспективы Вы видите у своего проекта?

– Мне бы хотелось создать большое информационное поле в интернете, куда каждый родитель мог бы зайти и увидеть возможности определения своих детей в разные лагеря, основное качество которых − увлеченность руководителей, для кого главным стимулом является не зарабатывание денег, а воспитание детей и желание им что-то дать. В этом году я хочу сделать большой лагерь на 80 детей и одновременно воплощать несколько программ: по водному туризму, по военной дисциплине, музыке, деревянному зодчеству, альпинизму…

По альпинизму?

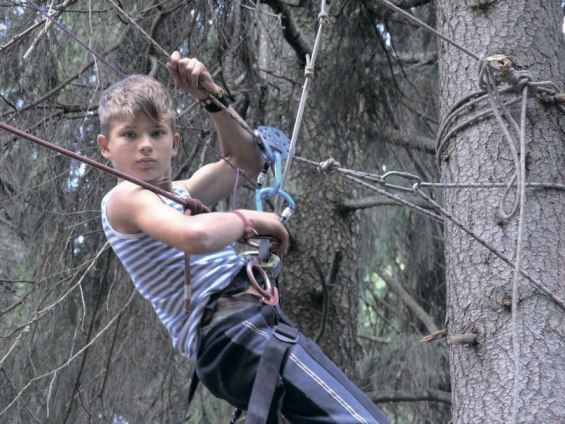

– Скорее, как обращаться с веревочным оборудованием. Лазать в лагере негде, а вот технику работы с веревкой мы обеспечить можем.

То есть «Китеж» работает для подростков и как разновидность профориентирования?

– Я бы не стал так громко говорить…. Главное заключается не в том, что дети пробуют водный туризм, деревянное зодчество и прочее − оно во многом идет от вожатых. Мы стараемся брать увлеченных людей, общаясь с которыми, ребенок тоже может сделать полезные выводы.

Вы уже восемь лет работаете с подростками. Удается найти к ним подход?

– Самое важное, чтобы ребенок видел перед собой авторитет в том направлении, которое ему интересно. Чтобы он хотел стать похожим на своего инструктора, вожатого. Важный воспитательный фактор – это не морализация, а образ перед глазами. И нужно дать возможность реализовать на практике то, чему он учится сейчас.

И последнее. Что для Вас самое насущно необходимое в этом деле?

– Чтобы у ребенка, когда он попадет к нам, как выразился однажды мой знакомый, было ощущение чуда.

Беседовала Алена Гетман

Запись в клуб «Китеж» при Илиинском приходе по телефону: +7 926 2680673 и по e-mail: prosvet@hramilii.ru (указать ФИО ребенка, год рождения, ФИО родителя, телефон для связи).